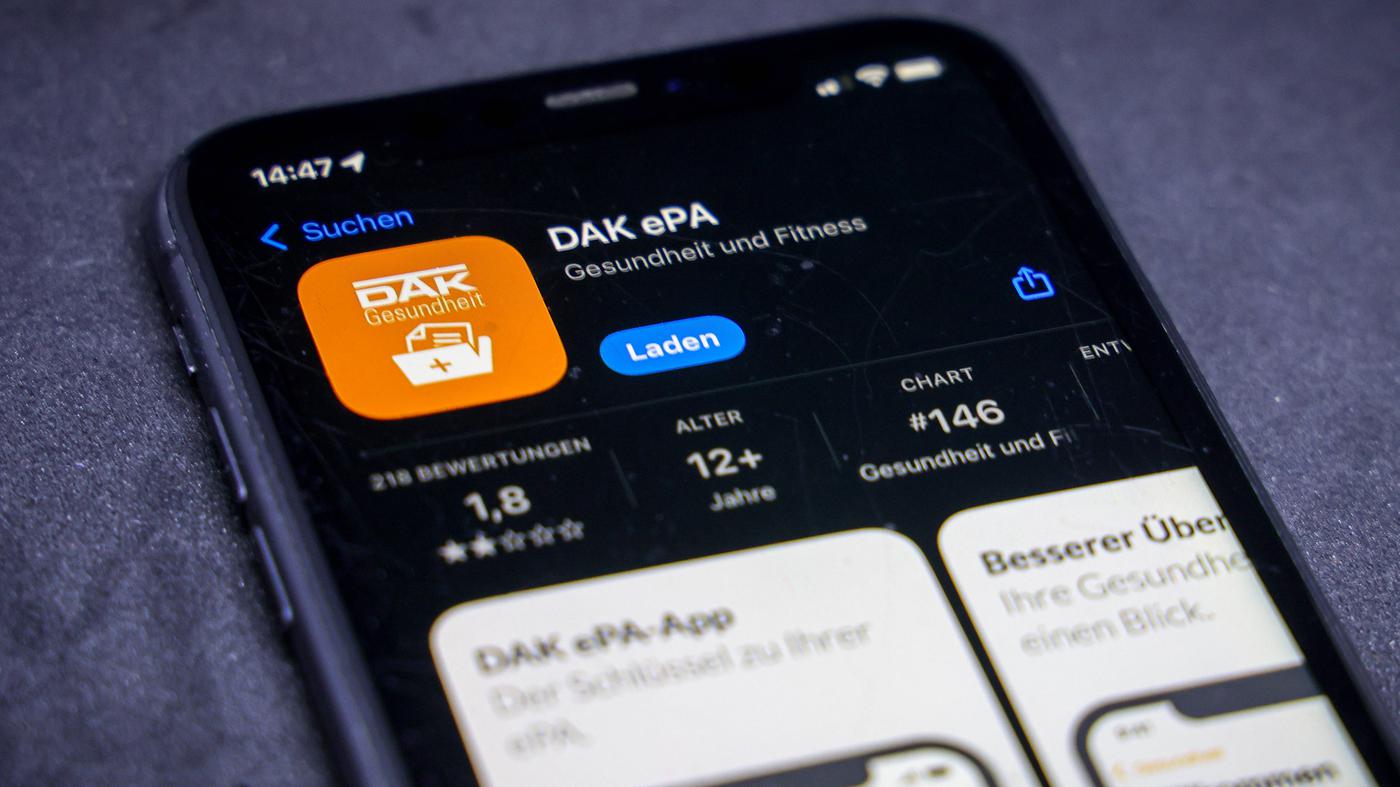

In deutschen Arztpraxen herrscht noch immer die Papierakte vor, während die digitale Revolution im Gesundheitswesen nur schleppend vorankommt. Obwohl die elektronische Patientenakte (ePA) seit 2021 verfügbar ist, nutzen sie bislang nur etwa fünf Millionen der 73 Millionen gesetzlich Versicherten. Das entspricht einer Quote von knapp sieben Prozent – eine ernüchternde Bilanz für ein System, das eigentlich die medizinische Versorgung revolutionieren sollte.

Die ePA sollte eigentlich den Austausch zwischen Ärzten erleichtern und Patienten mehr Kontrolle über ihre Gesundheitsdaten geben. «Die geringe Nutzung liegt nicht am mangelnden Interesse der Patienten», erklärt Dr. Karoline Heidenreich vom Verband der Gesundheitstelematik. «Vielmehr fehlt es an Benutzerfreundlichkeit und praktischer Integration in den Praxisalltag.» In vielen Arztpraxen herrscht zudem Unsicherheit über den technischen Aufwand und die Datensicherheit.

Anders als in Dänemark oder Estland, wo digitale Gesundheitsakten längst Alltag sind, zeigt sich in Deutschland ein deutliches Akzeptanzproblem. Historisch bedingt gibt es hierzulande eine größere Skepsis gegenüber zentralisierten Datensammlungen. Die Corona-Pandemie hatte zwar kurzzeitig für einen Digitalisierungsschub gesorgt, doch dieser Effekt ist inzwischen verpufft. Besonders ältere Patienten und Landbewohner bleiben bei der ePA-Nutzung deutlich unterrepräsentiert.

Ab 2025 soll sich die Situation ändern: Die ePA wird dann automatisch für alle gesetzlich Versicherten eingerichtet – mit der Möglichkeit zum Widerspruch. Ob dieser Paradigmenwechsel vom «Opt-in» zum «Opt-out» die erhoffte Wende bringt, bleibt abzuwarten. Entscheidend wird sein, ob sich die ePA im Praxisalltag bewährt und einen spürbaren Mehrwert für Patienten und medizinisches Personal bietet. Die digitale Patientenakte könnte dann endlich ihr Potenzial entfalten – als Brücke zwischen fragmentierten Versorgungsstrukturen und informierter Patientenentscheidung.